つむぎ

つむぎこんにちは!風雅なスイング投資家のつむぎです!

ようこそ「つむトレ」へ

こんにちは!つむぎのアシスタントのレンです!

「損切りしなきゃ…」

って頭では分かってるのに、なぜか手が動かない。気づいたら含み損がふくらんで、画面の前で固まってしまう──

投資をしていると誰もが通る道だよね。

「もう少し待てば戻るかも…」

「損切りは負けを認めるようでイヤだ…」

そんな気持ちが重なって、結局ズルズルとポジションを持ち続けちゃう。

それ「意思が弱い」からじゃないんだよね。

人間の心理には、そもそも損失を避けたい本能があって、それをうまく説明してくれるのが──

そう、ノーベル賞にもつながった

「プロスペクト理論」。

本日の風雅なトレードテーマはコレ!

じゃじゃーん!

プロスペクト理論から学ぶつむぎ流克服法

今回は「損切りとプロスペクト理論」をテーマに、「人はなぜ損切りができないのか」を心理学の視点から解き明かし、その壁をどうやって乗り越えるかを“つむぎ流” でお届けしていくよ。

読み終えた頃には、きっと損切りに対するイメージが少し軽くなるはず。

じゃあさっそく、投資家心理とプロスペクト理論の世界へ、一緒に踏み込んでいこう。

プロスペクト理論とは?損切りできない理由を投資家心理から解き明かす

株をやっていると、誰もが一度は「損切りできない…!」って状況に陥るよね。

実はこれ、ただの根性不足とかメンタルの弱さじゃなくて、人間の本能的な心理パターンが強く影響してる。

その心理をうまく説明してくれるのが──

プロスペクト理論。

プロスペクト理論って、なんだか難しそうだな…。

大丈夫!ざっくり言えば、「人は利益よりも損失の痛みを強く感じる」っていう心理学だよ。

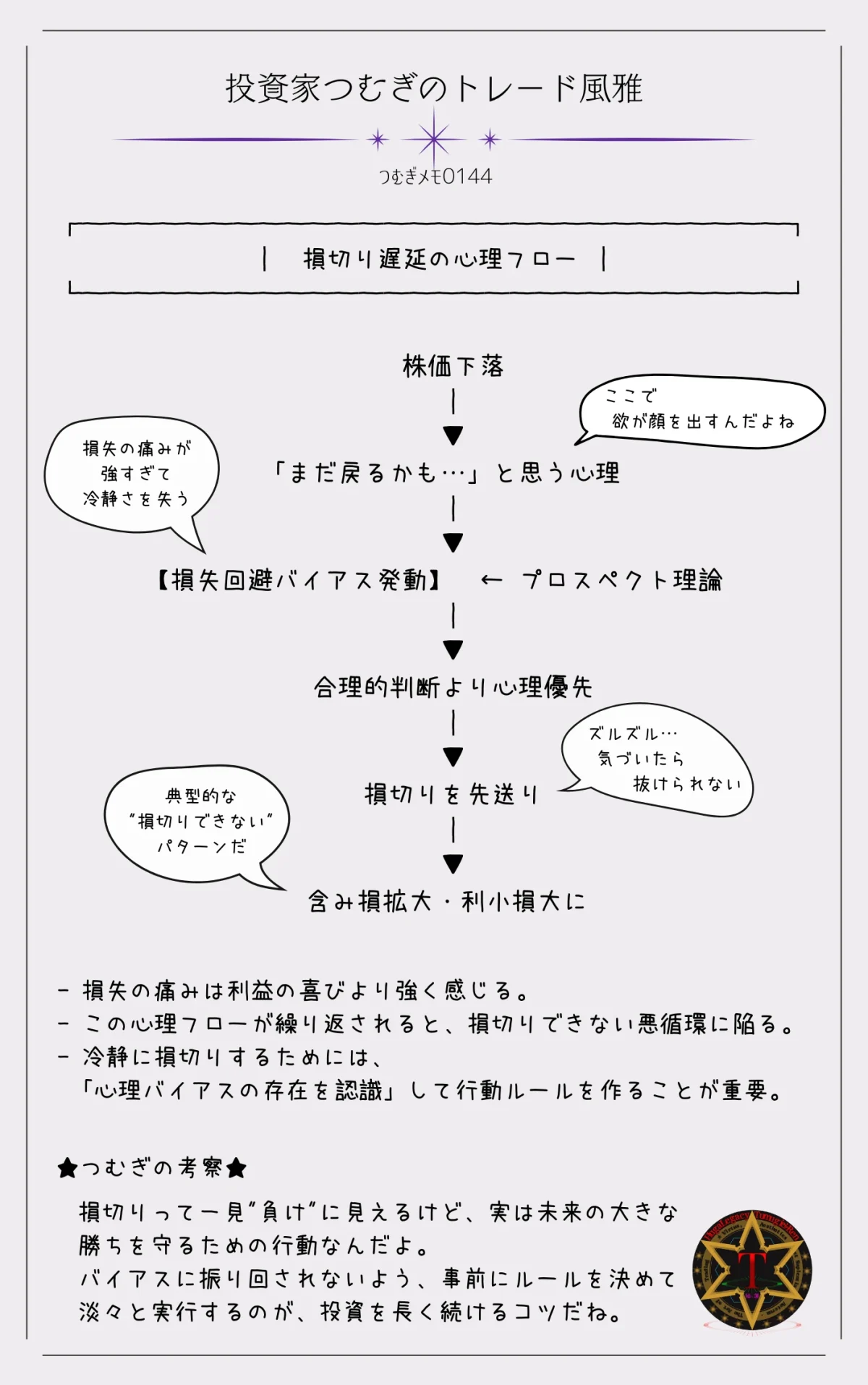

「まだ戻るかも…」含み損を抱えた時の投資家心理とプロスペクト理論

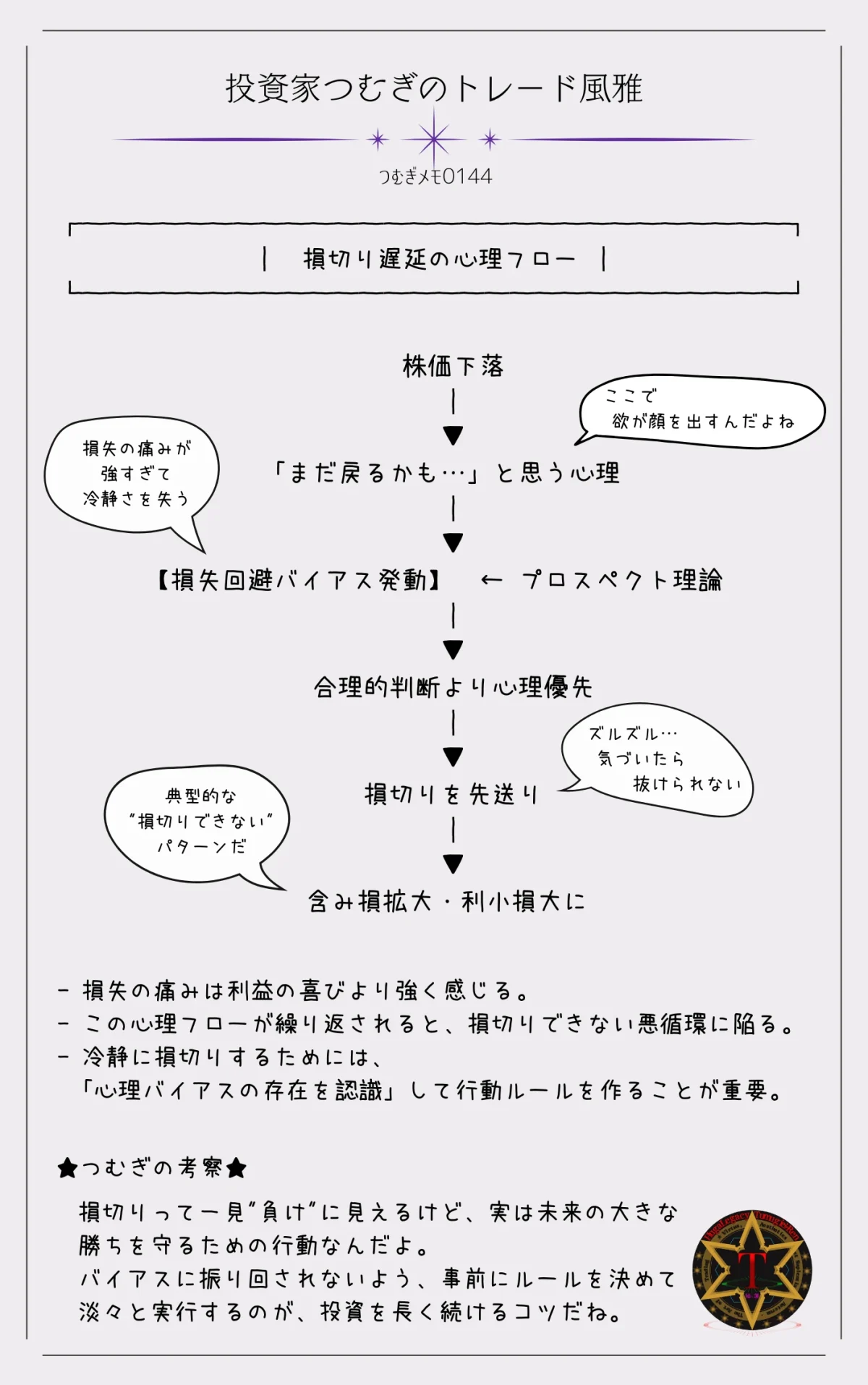

株価が下がったとき、多くの投資家はこう思う。「まだ戻るかも…」って。

でもこれは冷静な分析じゃなくて、損失を確定させたくない心理が働いているんだよね。

プロスペクト理論によれば、人間は「損失を確定させること」を必要以上に避ける傾向がある。

つまり、マイナスを確定させたくなくて、つい我慢しちゃうってこと?

そう!結果的に損失が大きくなってしまう…

これが典型的な「損切りできない理由」なんだよ。

この「まだ戻るかも心理」は、プロスペクト理論が示す「損失回避バイアス」そのもの。

含み損を抱えたとき、人は合理的な判断よりも「痛みを避ける選択」に流されちゃうってわけ。

利益確定は早く、損切りは遅れる!心理バイアスの罠

一方で、不思議なことに利益が出ているときは「早く利確しちゃおう!」って思いがち。

つまり、利益は小さく確定するのに、損失は大きく膨らむまで耐える──

これが投資家がよくハマる心理パターン。

それって、まさに逆をやっちゃってる感じだね…。

本来は「損切りは早く、利確はじっくり」が理想なのに、心理が邪魔をして逆になってしまうんだよ。

この行動の背景には、「確実に利益を得たい欲求」と「損失を確定したくない恐怖」が同時に働いてる。

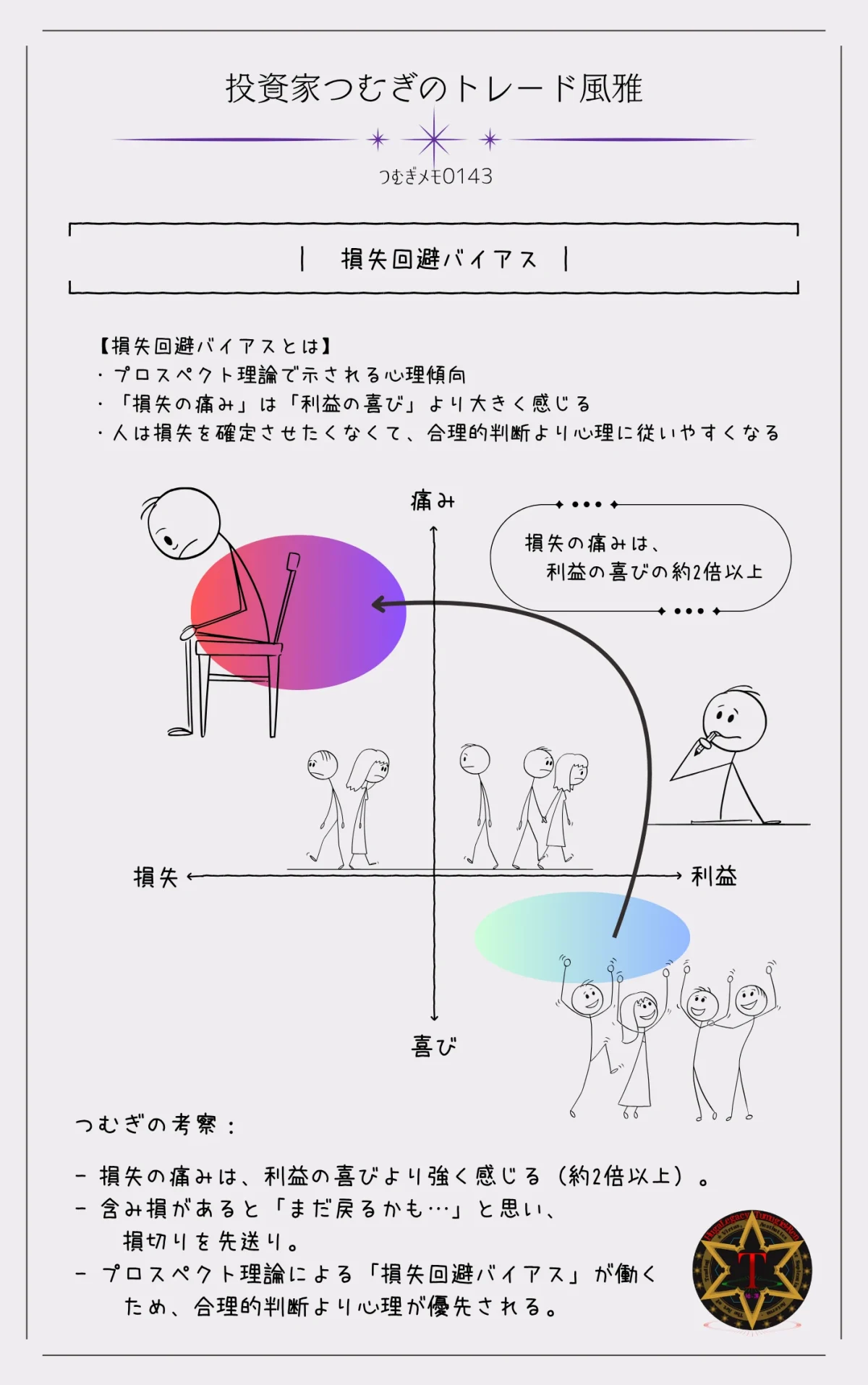

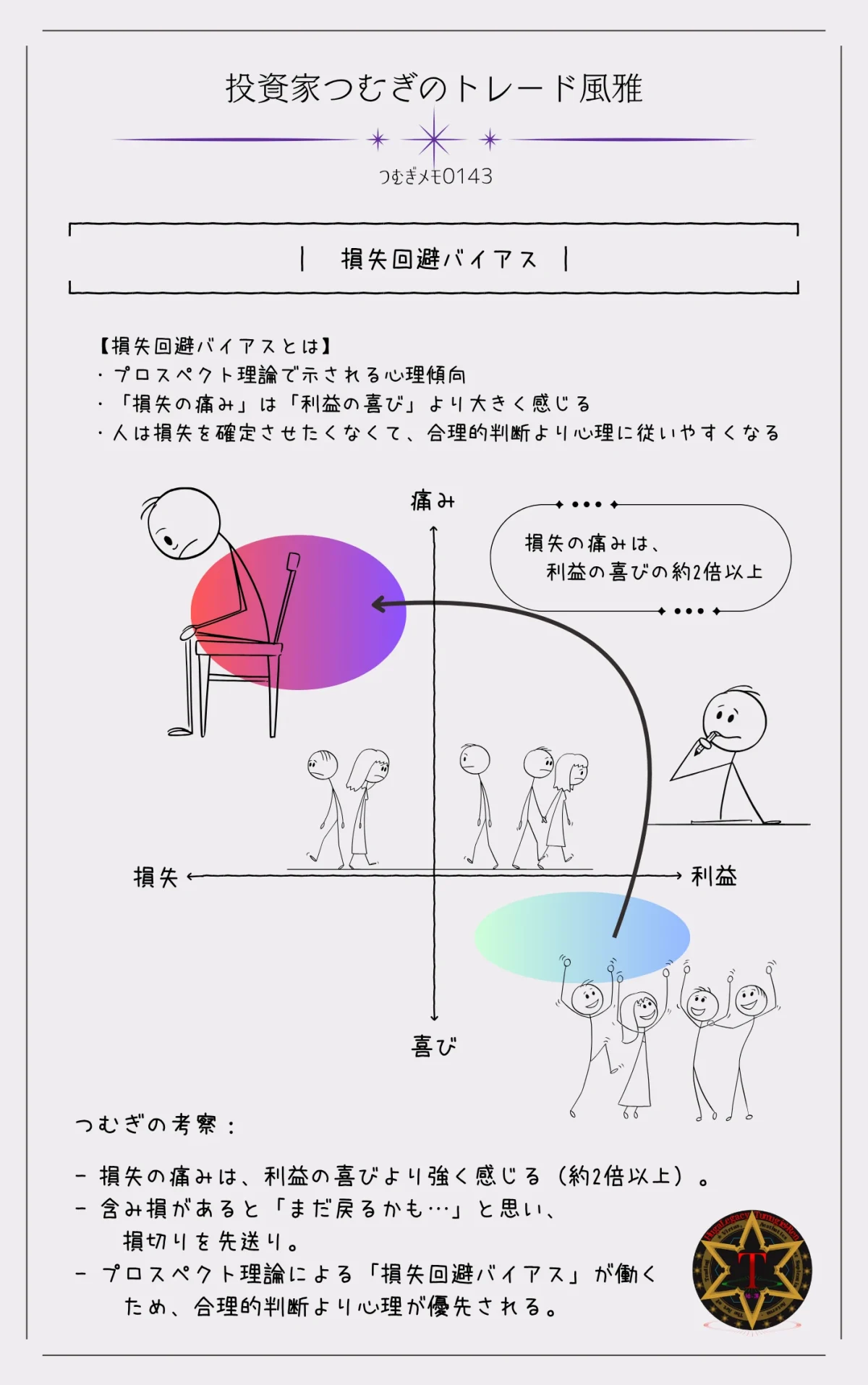

プロスペクト理論とは

プロスペクト理論は、ノーベル経済学賞にもつながった心理学・行動経済学の理論で、人は利益よりも損失の痛みを強く感じ、損失回避の行動を優先する傾向があると示しているよ。

プロスペクト理論では、損失の痛みは利益の喜びの約2倍強く感じるとされているよ。

だから投資家は、合理的に動けずに「利小損大」のトレードを繰り返してしまう。

これこそが「損切りできない投資家心理」の正体ってこと。

🔗 参考リンク

👉 社会人の教養「プロスペクト理論とは」

損切りできない投資家心理!プロスペクト理論と心理バイアスの罠

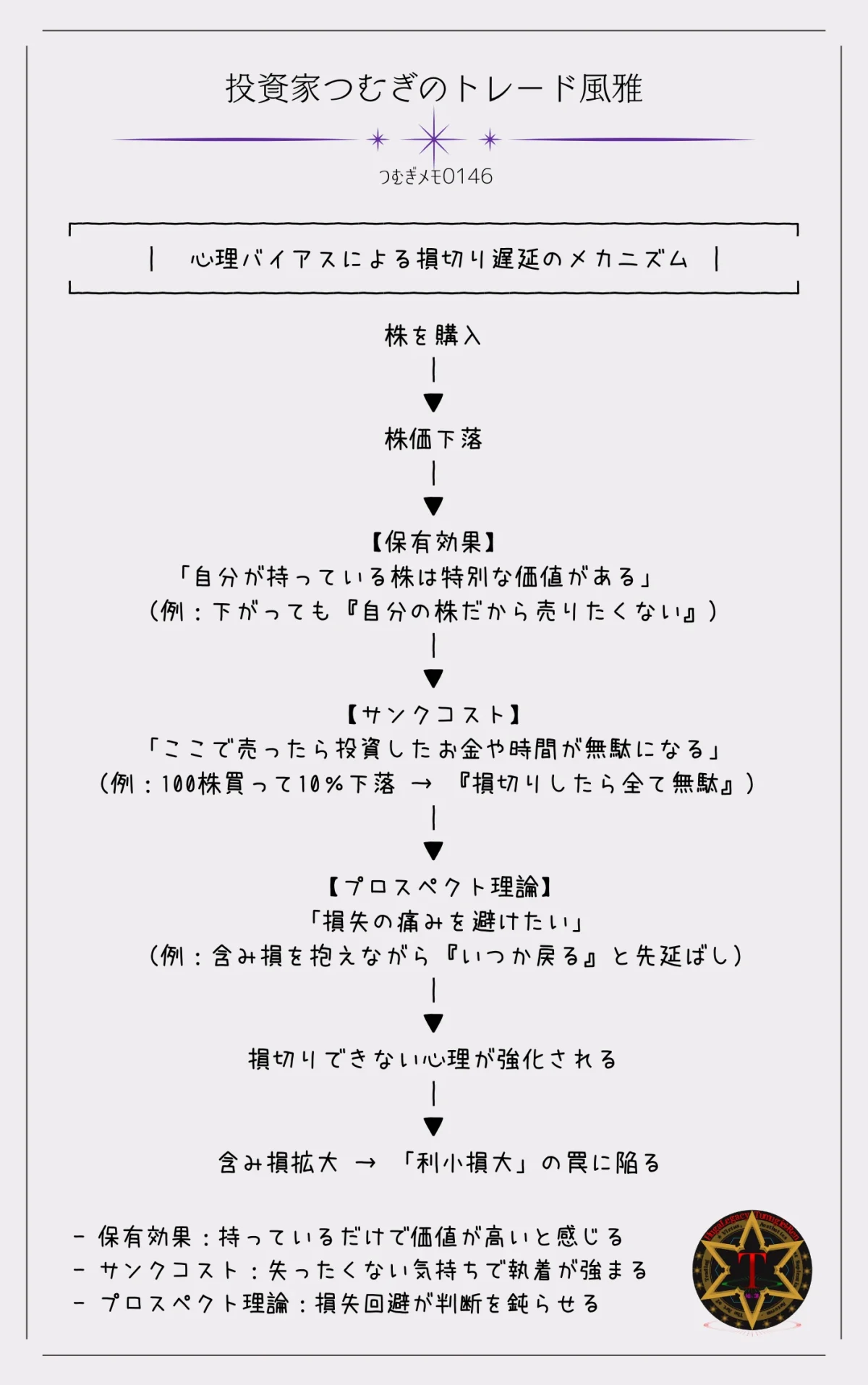

損切りできない理由には、単なる意思の弱さじゃない心理的な罠がいくつも絡んでいる。

ここでは、プロスペクト理論とセットで知っておきたい代表的な心理バイアスを整理していくよ。

プロスペクト理論の影響=「損を認めたくない」と思う投資家心理

うわっ…またマイナスかあ…

でも、きっと戻るよね?

いや、それが危ないって。

『戻るかも』って思うのは、損を認めたくない心理が働いてるからなんだよ

これはまさにプロスペクト理論の影響。

人は損する痛みを利益の喜びよりも2倍以上強く感じると言われている。

だから、含み損を抱えると、つい「このまま耐えれば回復するかも…!」と思い込んで、損切りを先送りしてしまう…。

たとえば、含み損5%の株と 10%の株では心理的負担は大きく違う。小さな損なら「まだ耐えられる」と思いがちで、気づけば損失が膨らむ…なんてこともあるんだよね。

この心理は単なる「怖さ」じゃなく、損失を避けたい本能として働いている。

多くの投資家が、利益が出た株は早めに売るのに、含み損の株は持ち続けるのも、まさにこの心理のせいなんだよね。

さらに、損切りを遅らせると精神的ストレスが積み重なり、次の判断にも悪影響を与え、投資家心理の負担が増えるほど、無意識にリスク回避の行動が強まり、新しいチャンスを逃すことにもつながるってわけ。

🔗 参考リンク

👉 大和ネクスト銀行「暮らしに活かす行動経済学 ! 損失回避バイアス」

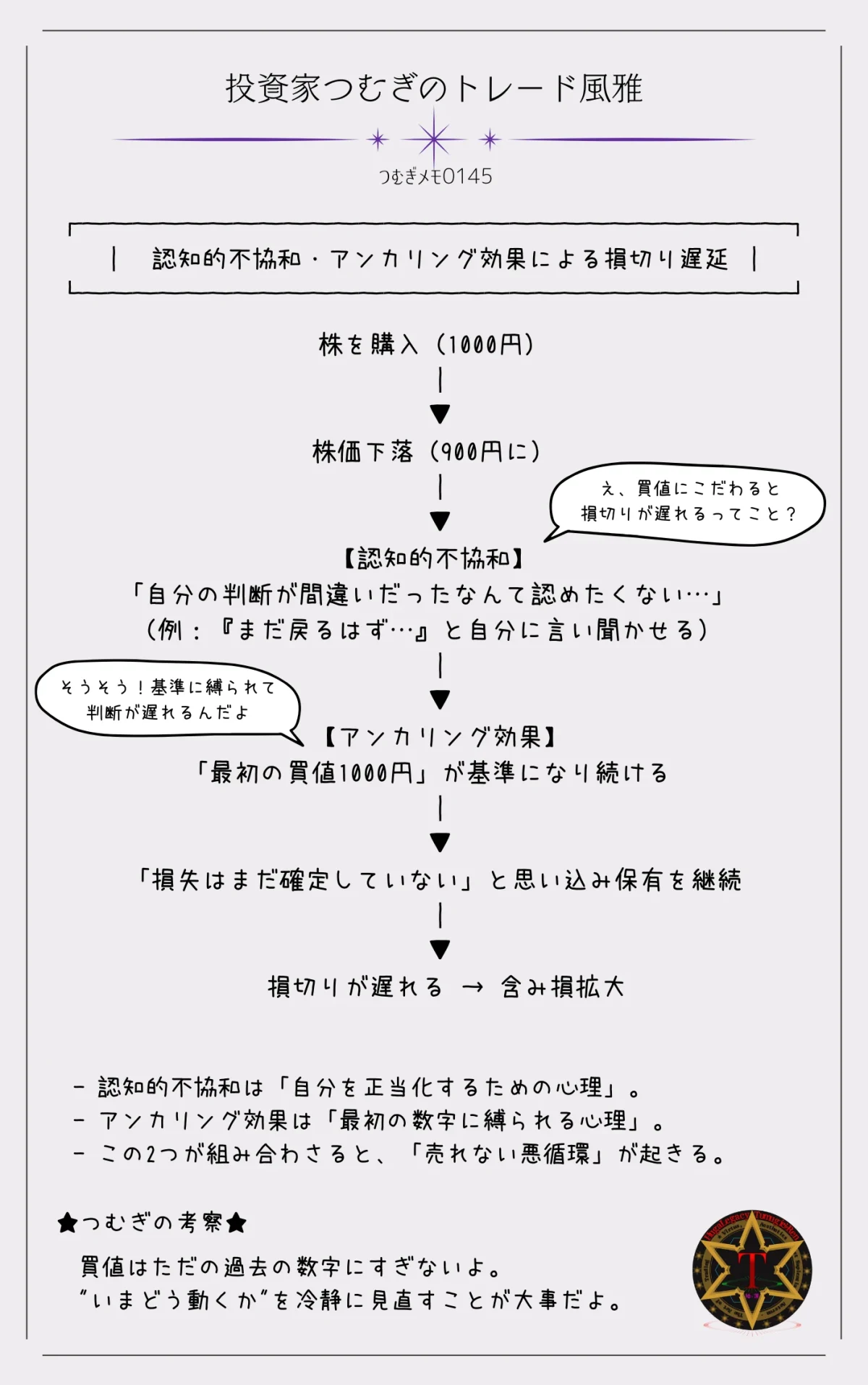

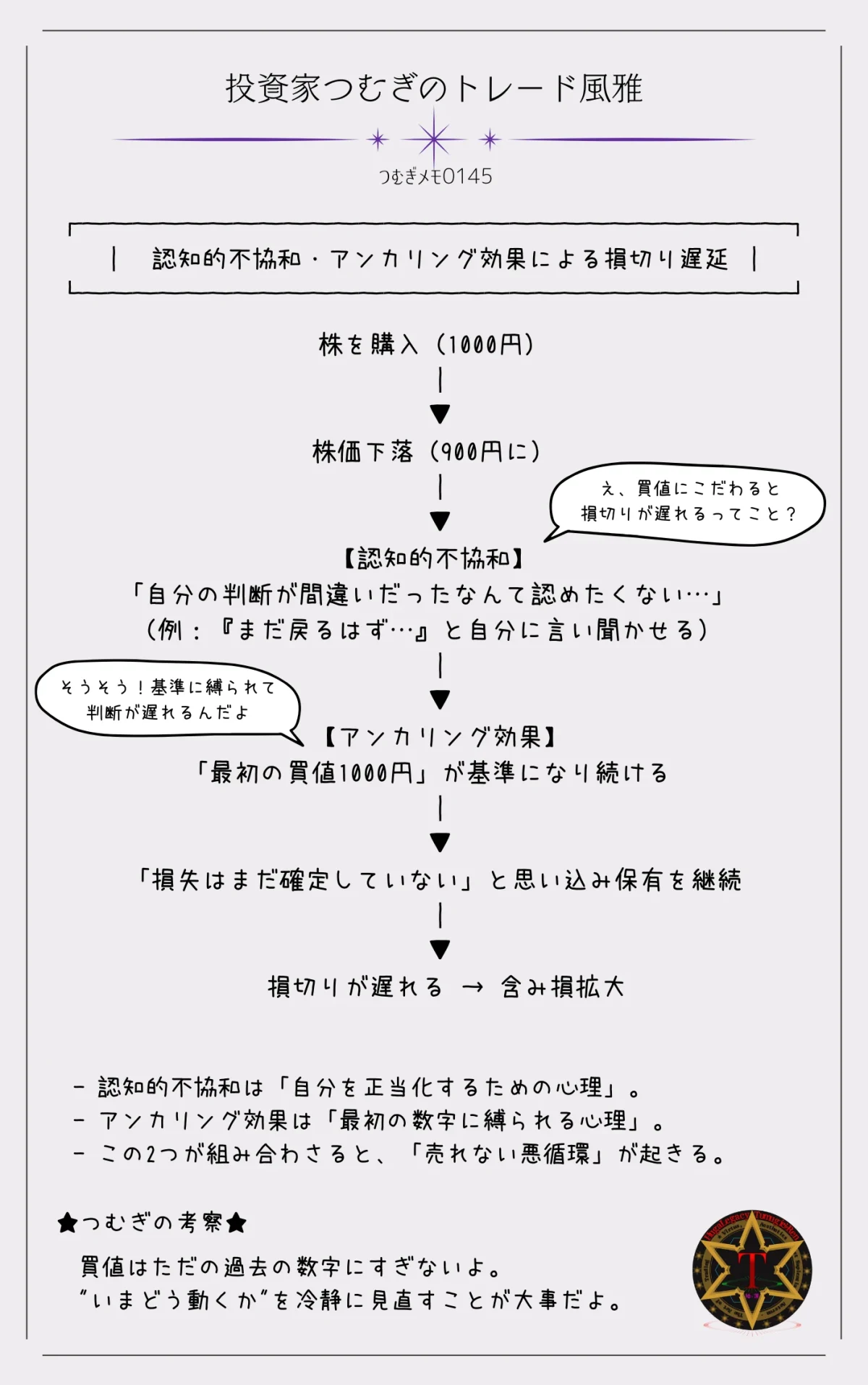

認知的不協和+アンカリング効果=「損失はまだ確定していない」と思い込む心理

投資家を悩ませるのが認知的不協和とアンカリング効果。

- 認知的不協和:

自分の判断や行動と現実がズレると不快になり、無意識に正当化しようとする心理。

例:買った株が下がってしまったとき、「まだ戻るはず…」と自分に言い聞かせ、さらに資金を追加してしまうことがある。

こうして損失が膨らむ悪循環に陥る。 - アンカリング効果:

最初に見た価格や数字に心が引っ張られ、判断が偏る心理。

例:株を1000円で買ったのに、今900円に下がると、どうしても1000円が心理的基準になる。「まだ損失は確定していない」と感じ、売れずに保有し続けてしまう。

え、買値にこだわると、損切りが遅れるってこと?

そうそう!しかも判断が遅れるほど損失が大きくなって、次の投資にも影響するんだよ。

たとえば、含み損に悩んでいる間にチャンス銘柄が出ても、心理的に手が出せなくなることもある。

🔗 参考リンク

👉 Money Forward「認知的不協和理論とは?」

👉 カオナビ「アンカリング効果とは? 」

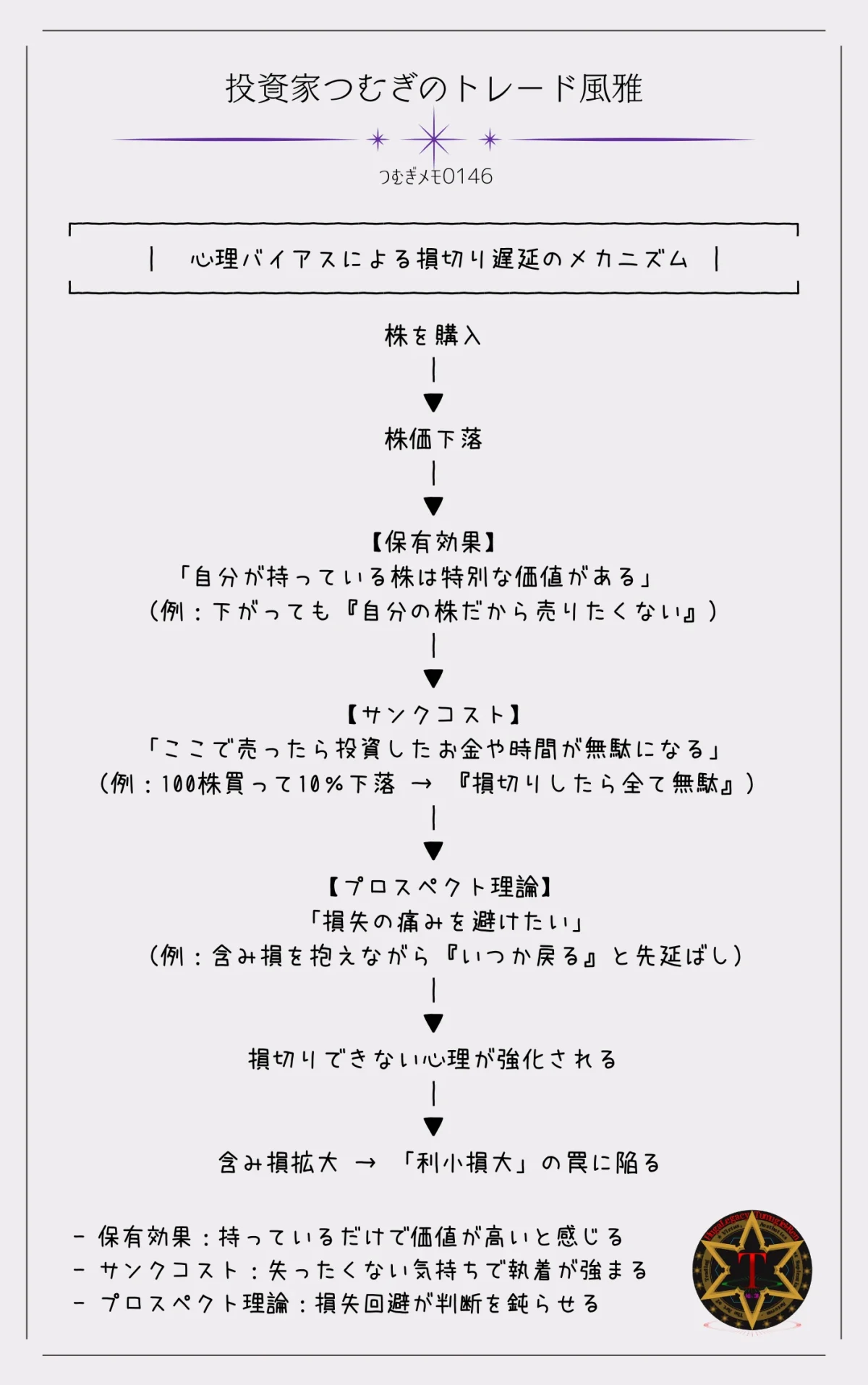

保有効果+サンクコスト=「せっかく持っているから手放せない」心理

さらに、保有効果とサンクコストの罠も、損切りを難しくする原因になる。

- 保有効果:

人は自分が持っているものに価値を高く感じる心理。

例:株を買ったとき、「自分のものだから価値があるはず」と思い込み、価格が下がっても売れなくなる。 - サンクコスト:

すでに費やした時間やお金を無駄にしたくない心理。

例:100株購入→株価10%下落→「損切りしたらお金が全部無駄になる…」と感じ、損切りできずに保有し続ける。

なるほど、損切りできないのって、心理的に「もったいない」が強すぎるんだなあ~。

うん、まさにそれ!

「せっかく買ったのに手放せない」という心理が働くと、損失はどんどん膨らむってこと。

この保有効果+サンクコスト+プロスペクト理論の3つの心理バイアスが重なると、損切りはほぼ先送りになり、投資家は「利小損大」の罠にハマってしまう。

投資家あるある!投資家心理とプロスペクト理論に潜む行動パターン

投資の世界って、数字やチャートだけを追っているように見えて、実は「人間の心理」が大きな影響を与えているんだよね。

しかも、プロスペクト理論や心理バイアスっていう学問的な裏付けがあるくらい、投資家はみんな似たような行動パターンにハマりがち…。

ここでは、代表的な心理的パターンをいくつか取り上げながら、投資家あるあるの行動を整理してみよう。

「自分もやってるかも…」って気づけるだけで、ムダな損失を防ぐヒントになるはず。

プロスペクト理論:「損失の痛み」が強すぎて耐えてしまう心理

投資では、「利益が出たときの嬉しさ」よりも「損失を抱えたときの痛み」の方が何倍も大きい。これがプロスペクト理論で説明される投資家心理だよ。実際のトレード場面で考えてみよう。

含み損を抱えても「まだ戻るかも」と塩漬けしてしまう…

買値1,000円の銘柄が900円に下落。-10%の含み損。

「決算は悪くないし、いずれ戻るはず…」と根拠の薄い期待をして、売れずに放置。気づけば数か月たっても1,000円には戻らず、資金が身動きできなくなる。

利益はすぐ確定するのに、損切りは先送りにしてしまう…

逆に、買値1,000円の株が1,050円に上昇したら「この利益を逃したくない!」とすぐ利確。

わずか+5%で満足する一方、 -20%の含み損銘柄は「売らなければ損じゃない」と自分に言い聞かせ、損切りを先送りに。

損失の痛みで冷静さを失い、売るべき場面で決断できなくなる…

チャートは下落トレンド入り、移動平均線も割り込んでいる。

それでも「ここで売ったら大損だ…」と指が動かず、株価は800円、700円へ。

冷静に見れば損切りが正解なのに、痛みに耐えるあまり判断が鈍ってしまう。

プロスペクト理論が教えてくれるのは、損失の痛みは利益の2倍以上に感じる。

だから損切りに迷うのは、 “普通の心理反応”。

まずはそこを理解するのが、克服への第一歩だよ。

認知的不協和:「まだ大丈夫」と自分を納得させちゃう心理

投資家は、自分の判断と現実がズレると不快になり、無意識に正当化しようとすることがある。これが認知的不協和だよ。

下落している株に、さらにナンピン買い

株価が1,000円→900円に下落。

「長期投資だから問題ない」と自分に言い聞かせ、追加で購入してナンピン。

結果、含み損がさらに拡大…でも心の中では「まだ大丈夫」と信じてる(信じたい)。

「長期投資だから問題ない」と言い訳

たとえチャートが下降トレンド入りしても、心の中では「この株は将来上がる」と根拠なく正当化。

現実と心理のギャップで、損切り判断が遅れる原因になる。

損切りしない理由を探して自分を正当化

「一度下がったけど、きっと戻るはず」

「他にもっと悪い銘柄もあるし…」

こうやって損切りしない理由を頭の中で探すことで、行動を先送りしてしまう。

認知的不協和って、自分を甘やかす心理の言い訳みたいなものなんだね…。

アンカリング効果:買値や基準値に縛られて動けない心理

最初に見た価格や数字に心が引っ張られて、判断が偏る心理がアンカリング効果。

投資ではこんな場面があるあるだよ。

「買値に戻ったら売る」と決めて動けない

買値1,000円を意識して、「ここまで戻れば売ろう」と待ち構える。

でも株価は上がらず…

損失が拡大する可能性が濃厚。

前回の高値を基準にして待ち続ける

前回の高値1,050円を頭に入れて、「ここまで戻れば利確」と判断。

根拠のない期待に縛られ、行動が遅れるパターン。

根拠のない理想売値にとらわれて判断が遅れる

「1,100円まで戻れば…」と理想を描くと、現実の損切りチャンスを逃してしまう。

数字の心理的アンカーに囚われると、冷静な判断は難しいんだよね。

アンカリング効果で頭が固まると、売るタイミングを逃して損を膨らませちゃう。

まずは“基準値に縛られすぎない”意識が大事だね。

保有効果:「自分の株だから特別」と思い込む心理

投資家は、自分が選んだ銘柄に特別な価値を感じることがある。これが保有効果だよ。

自分が選んだ銘柄は信じたい

投資家は「この株は自分が選んだんだから、絶対大丈夫!」と信じ込み、含み損でも売れないことがある。

心理的に見るとこれは自分を守る本能で、損切りの判断よりも自分を正当化しようとする気持ちが優先されてしまうんだよ。

他人の株より、自分の株の方が価値があると思う

友人やニュースで推奨されている株より、自分の株の方を特別視してしまう。

客観的な判断より感情優先になりやすく、冷静さを失いやすい。

手放すのが惜しくて、含み損でも保持する

「せっかく買ったのに…」という気持ちが強く、損切りのタイミングを逃してしまう。

含み損が膨らめば膨らむほど、心理的抵抗は大きくなる。

保有効果は、“自分の株は特別”と思い込む心理。

これがあると損切りのタイミングを逃しやすいんだ。

サンクコスト:「ここまで投資したのに」と手放せない心理

過去の投資判断や費やした資金・時間に縛られる心理がサンクコストだよ。

損切りすると投入資金がすべて無駄だと感じる

「1,000円で買ったのに、 今売ったら全部無駄になってしまう…」

こう思うと、損切りができずに含み損が膨らむしかなくなるね。

これまでの時間や労力も無駄になる気がして決断できない

株価チェックや分析に費やした時間も心理的コストとして影響。

過去の努力が判断を鈍らせることもある。

「今まで耐えてきたのだから」と過去に縛られる

「ここまで我慢してきたんだから、もう少し様子を見よう」

この心理で、合理的な損切りが後回しになりやすい。

サンクコストは、“ここまで投資したのに”という心理。

損切りのチャンスを逃さないには、過去じゃなく今の判断を優先することが大事だよ。

これまで見てきて分かってもらえたと思うけど、プロスペクト理論や認知的不協和、アンカリング効果、保有効果、サンクコスト…

ごく普通のトレードのシーンにおいて、さまざまな心理バイアスが投資家心理にどっぷり根付いてるのが投資家のリアル。

みんなが損切りできないのって、単に損切りがヘタってわけじゃないんだね?

そうそう!脳の本能と心理の罠が複雑に絡み合った結果なんだよ。

含み損を抱えて「まだ戻るかも」って思うのも、買値に縛られて動けないのも、過去の投資にこだわっちゃうのも、全部この心理構造のせいだよ。

だから、この心理の罠を知った上でこそ、次に見えてくるテーマが「損切りの重要性」。

心理に振り回されずに、合理的に損切りできるかどうかが、投資で生き残るための最重要ポイントであり、つむぎ流の考え方♪

損切りの重要性とは?合理的な考え方でプロスペクト理論の壁を突破せよ!

株をやっていると、誰もが一度はぶつかる壁──損切りの心理的ハードル。

含み損を見ると心臓がキュッと縮み、「まだ戻るかも…」って思ってしまうのは自然なことだよね。

でも、ここまで見てきた通り、プロスペクト理論や心理バイアスが無意識に行動を支配しているせいで、合理的に「損切り」という判断ができなくなる。

損切りはね、単に“負け”じゃなく、生き残るための戦略。

初心者さんは、一番最初にマスターすべきだよ!

柔道の“受け身”と一緒♪

へぇ、損切りって負けじゃなくて生き残りか…

ちょっと考え方が変わった。

それじゃあ、プロスペクト理論からくる投資家心理のメカニズムと心理の罠を理解した上で、どうすれば冷静に損切り判断できるかを見ていこう。

読んだ後には、「損切り怖い…」が「損切り大事!」に変わるはずだよ。

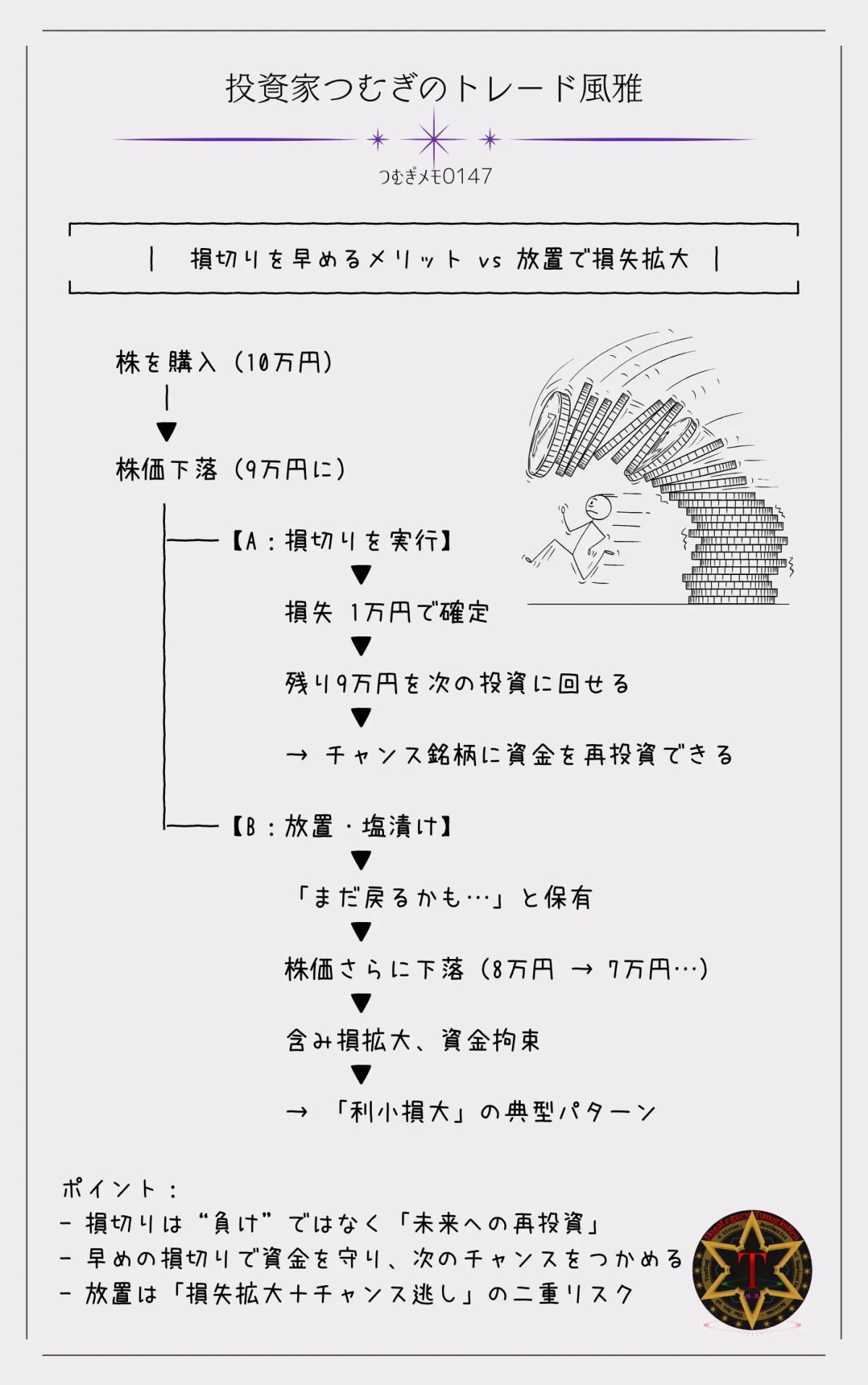

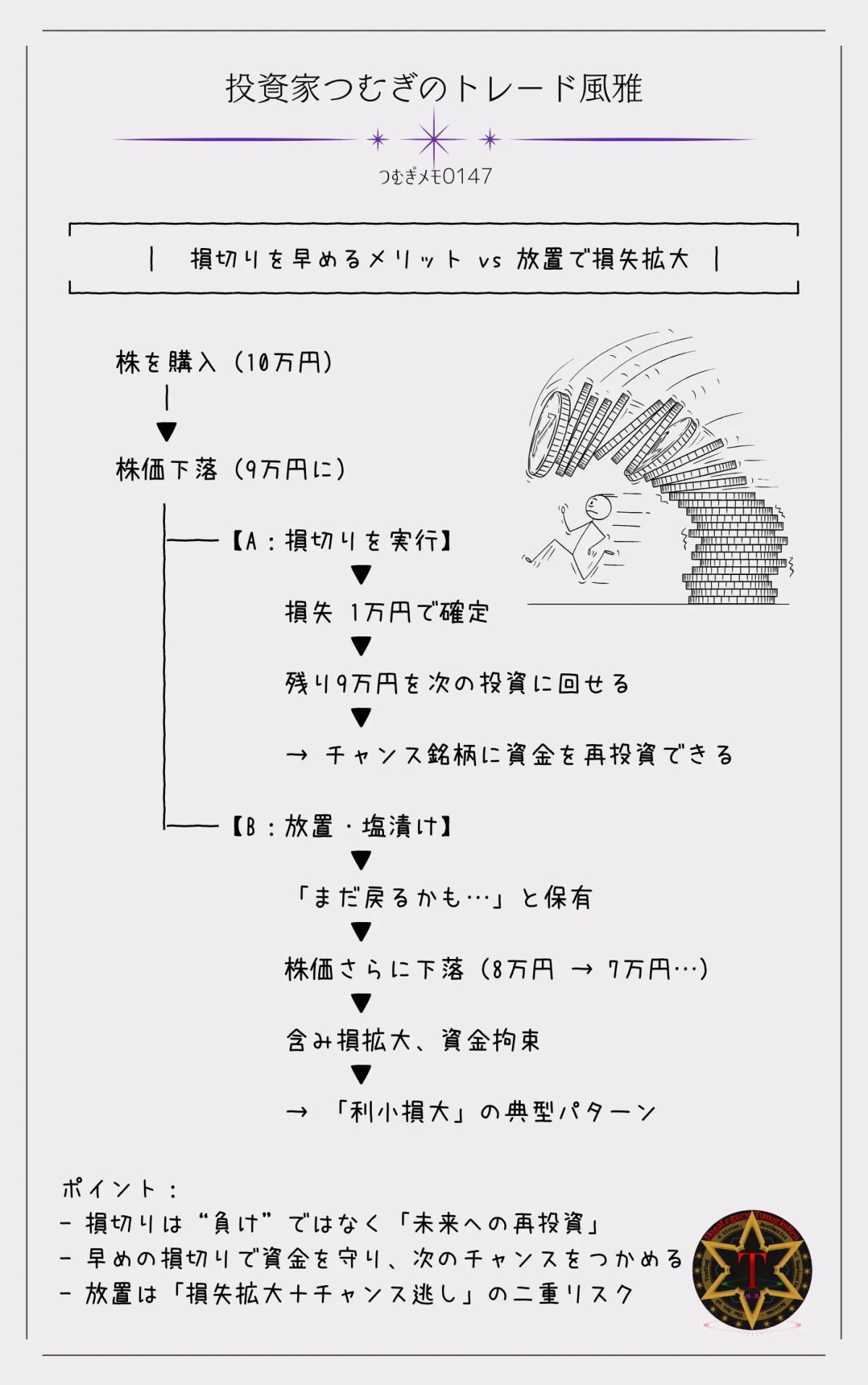

損切りは「負け」ではなく「生き残るための戦略」

株価が下がっているのを見て、つい「まだ戻るかも…」と手を止めてしまう──

これは、多くの投資家が経験する自然な心理だけど、ここで踏ん張って塩漬けにするのではなく、合理的に損切りすることの方が、長期的に生き残るためには超重要。

例えば、10万円分の株を買ったとする。

株価が9万円に下がると、迷う気持ちは当然。

でも「損したくない」という心理に任せて保有し続けると、損失はどんどん膨らむ可能性がある。

逆に、冷静に損切りすれば、次のチャンスに資金を回せるんだよね。

ここで大事なのは、

損切りを“負け”と考えず、未来への再投資チャンスと捉えること。

利益が出ている株は、すぐに売ってしまうのに、損失は放置する──

これこそが「利小損大」の罠。

損切りは、生き残るための戦略。

怖がらず、未来のチャンスに資金を残すための行動だよ。

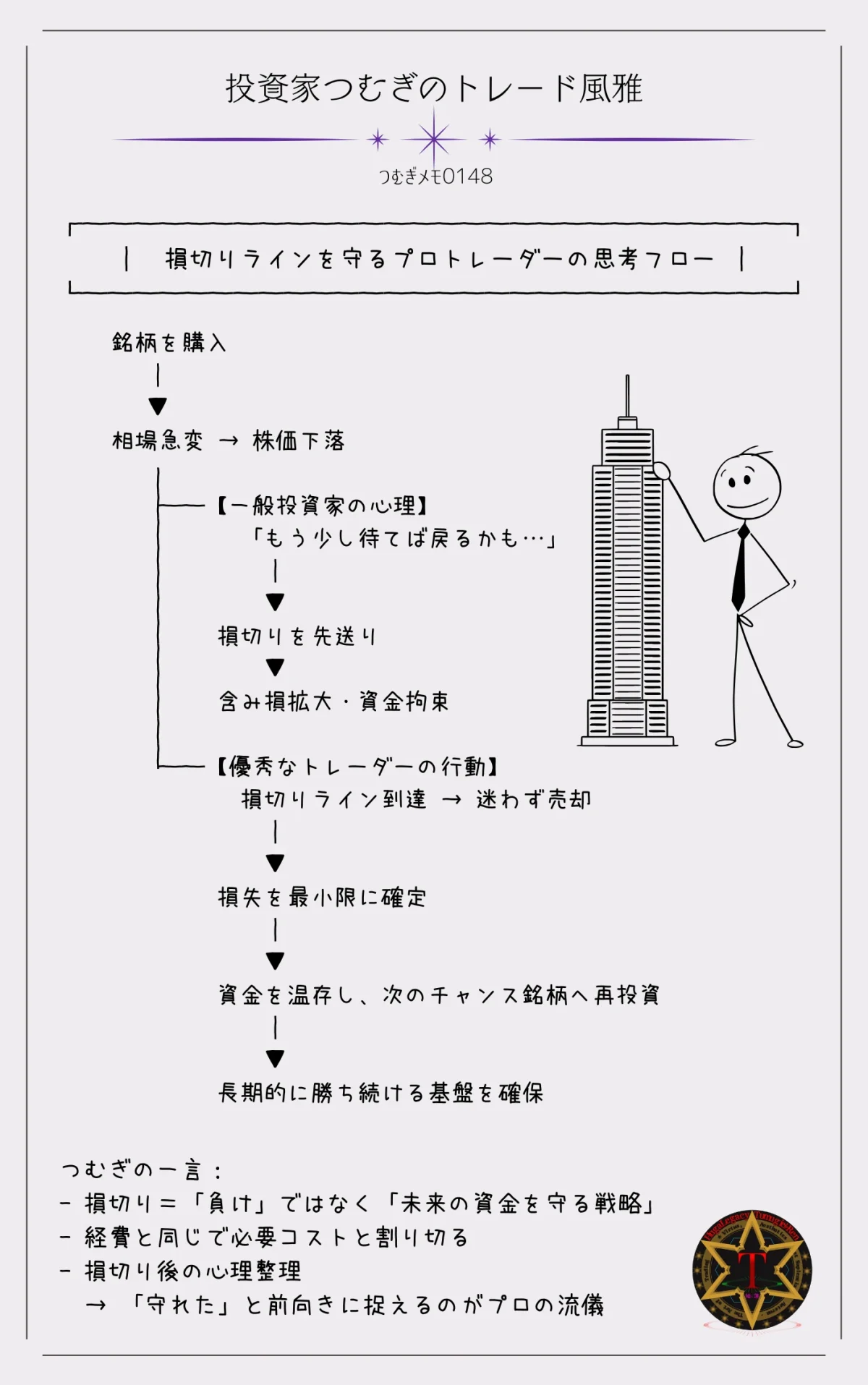

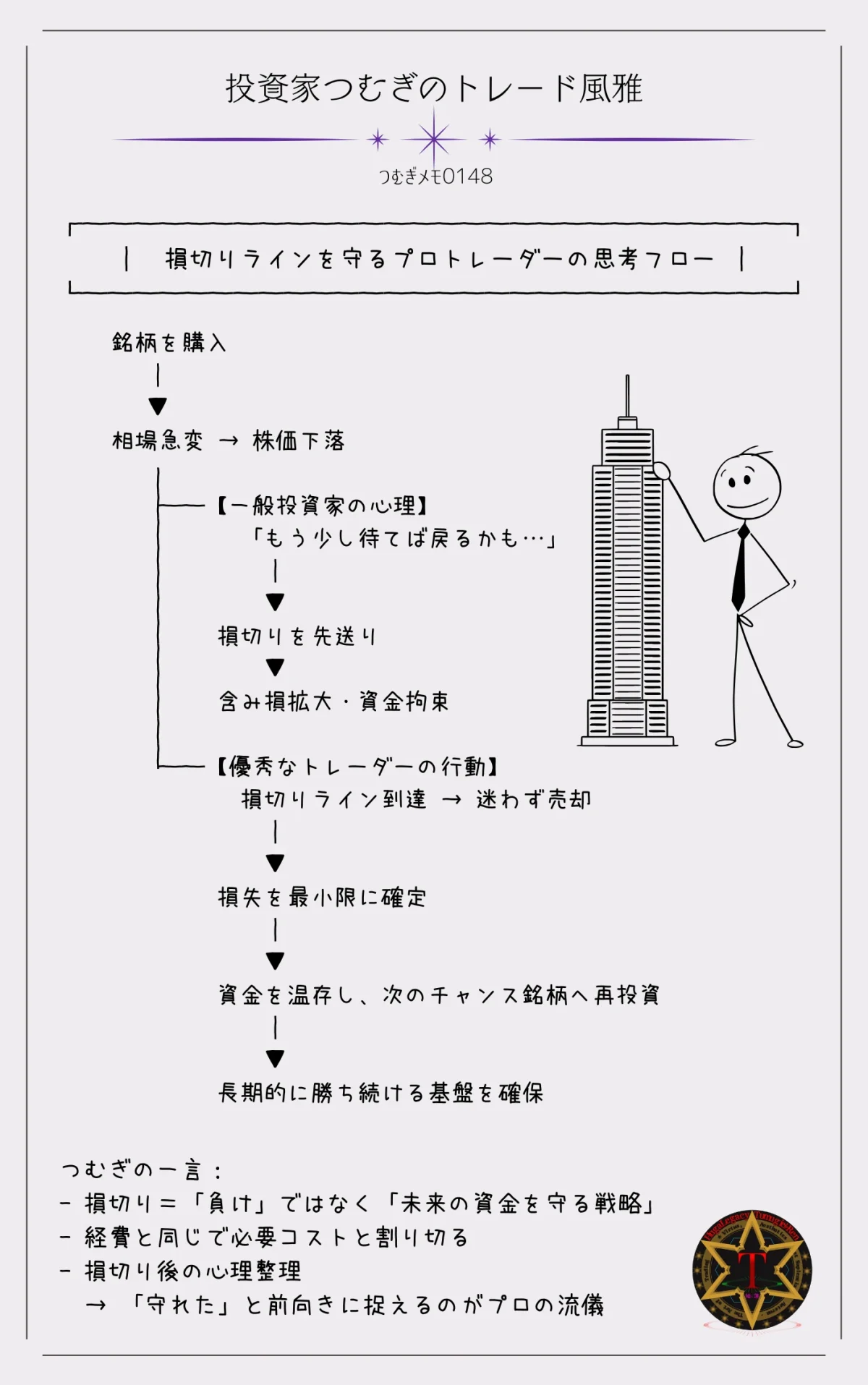

優秀なトレーダーほど損切りを徹底する理由

優秀なトレーダーほど、損切りを恐れず、むしろルールとして徹底している。

なぜかというと、彼らにとって損切りは「負け」じゃなく、次のチャンスに向けた資金を守る行動だから。

例えば、ある銘柄を買った後に相場が急変したとする。

多くの人は「もう少し待てば戻るかも」と迷うけれど、プロのトレーダーは事前に設定した損切りラインに達したら、ためらわずに売る。

こうすることで、損失を最小限に抑え、次の有望な銘柄に資金を回せるんだよね。

感情に左右されずルールを守ることが、長期で勝ち続ける秘訣♪

なるほど…心理的な抵抗があっても、損切りラインを決めておけば迷わず行動できるわけか。

損切りは利益を得るための経費だと考えるといいかも。

ビジネスで稼ぐときだって経費はかかるでしょ?

つむぎ流の考え方だね ♪

さらに、優秀なトレーダーは損切りした瞬間に心理的な整理もしている。

「損した…」と落ち込むよりも、

「資金を守れた」と前向きに捉え、次のチャンスに集中する。

これが、損切りを徹底できる人とできない人の違いを生む大きな要素ってわけ。

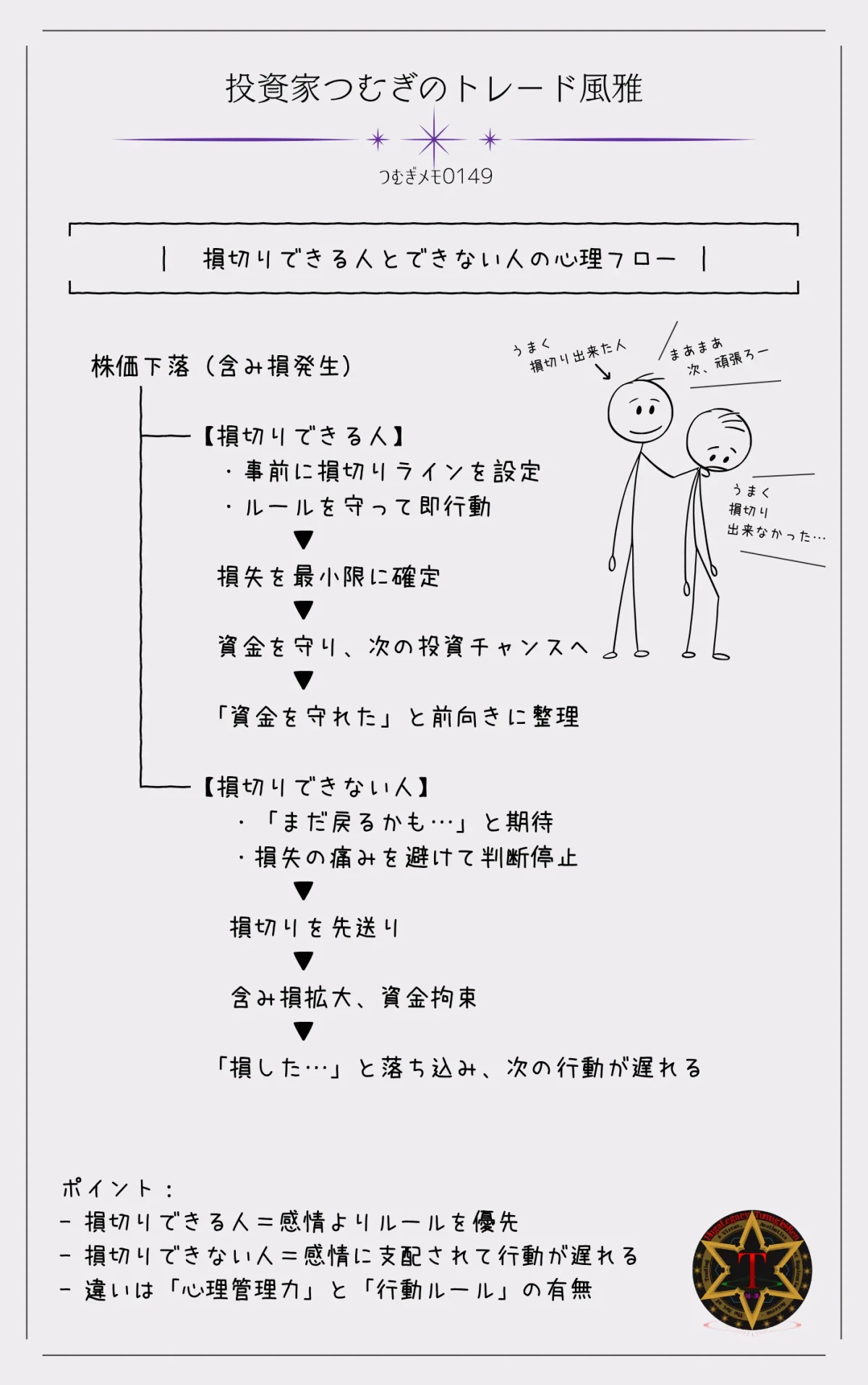

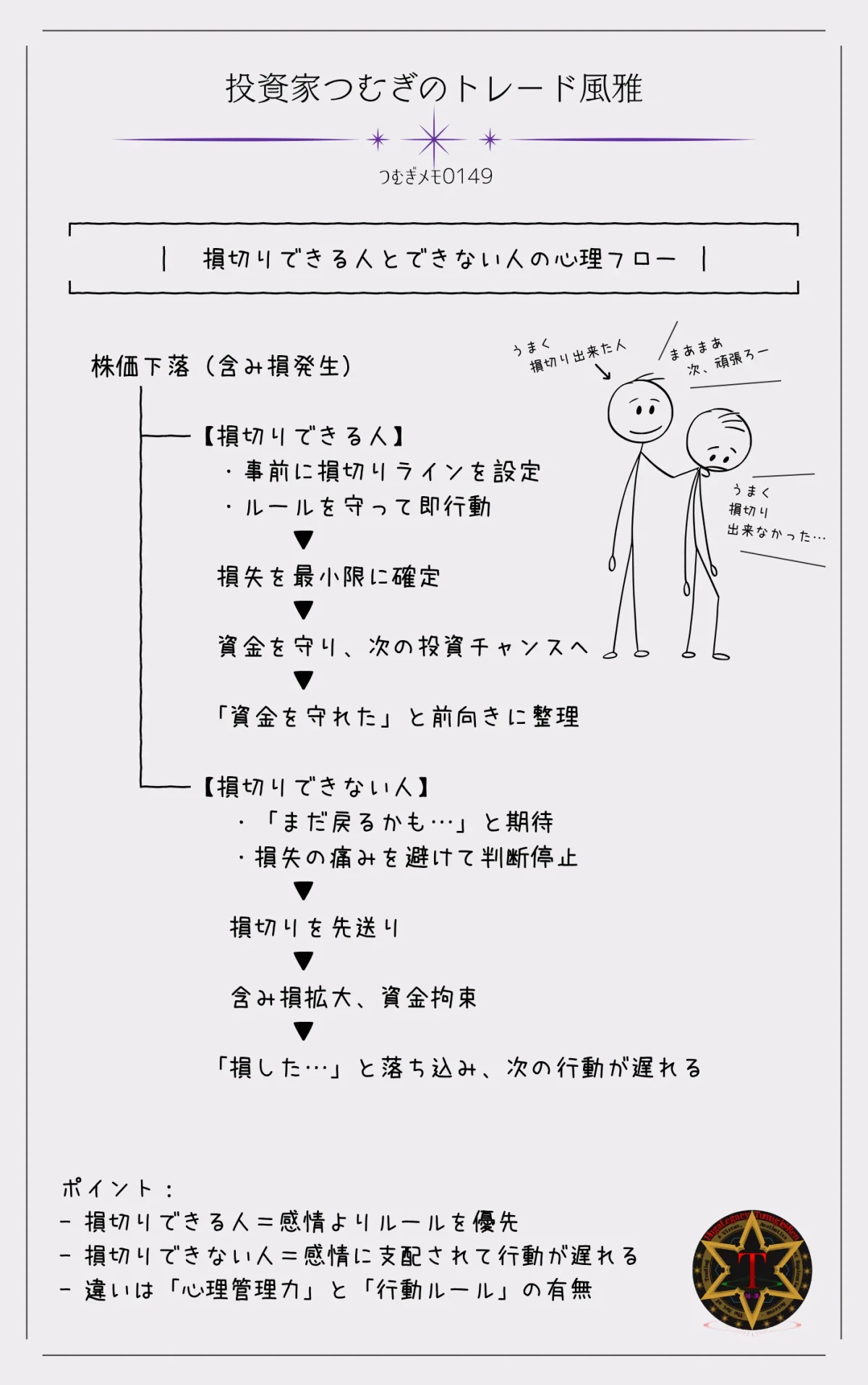

損切りできる人とできない人の決定的な違い

損切りが上手くできる人と、いつも先送りしてしまう人の違いって、実は心理の管理力と行動ルールの有無にあるよ。

損切りできる人は、あらかじめ損切りラインを設定して、そのルールを絶対に守る!

たとえ含み損が膨らんでも、感情に振り回されず、冷静に判断できるんだよね。

例えば、株価が損切りラインに達した瞬間、ためらわず売却。次のチャンスに向けて資金を確保する。

一方、損切りできない人は、「まだ戻るかも…」という心理に支配されて動けない。

ついつい「このまま耐えれば上がるかも」って考えちゃうんだよね。

そうそう、それがプロスペクト理論の罠。

損失の痛みが大きすぎて、合理的判断ができなくなるんだよね。

さらに、損切りできる人は、感情の整理も上手。損切りした瞬間に落ち込むのではなく、「資金を守れた」と前向きに捉える。

逆にできない人は、損失を引きずり、次の判断まで心理的なブレーキがかかるからたまったものじゃない。

損切りができるかどうか…

それは心理とルールをどう扱うかの違い。

感情よりルール優先が勝ち続けるコツだね。

損切りのやり方とルール作り!プロスペクト理論に打ち勝つトレード戦略

ここまで見てきた通り、損切りできない心理の背後にはプロスペクト理論や心理バイアスがびっしり。

じゃあどうすれば、冷静に損切りできるようになるのか?ここでは具体的な損切りルールの作り方や実践法を紹介するよ。

ルールを明確にしておけば、感情に振り回されず、心理の壁を突破できるはず。

プロスペクト理論を克服する損切りルールの作り方

損切りできない理由の多くは、損失の痛みが利益の喜びより強く感じるプロスペクト理論にある。

感情が先行すると、「もう少し待てば戻るかも…」なんて思ってしまう。でも、ここで大事なのは先にルールを決めて、心理を無力化すること。

ルール作りのステップ

- 損切りラインは必ず事前に決める

取引前に、「ここまで下がったら必ず売る」と数字を決めておく。

例えば、入価格の-5%、資金の2%損失など。

ポイントは“取引前に決める”こと。

後から考えると心理が揺れるからね。 - 利益確定ラインも同時に設定

損切りだけじゃなく、利確ラインも決めておくと、損小利大のトレードがしやすくなる。

例えば、損切り5%なら利確は10%に設定しておく、とか。

ルールを先に決めることで、感情的な売買を防げるよ。 - ルールは資金管理とセットで考える

「1回の取引でどれだけの資金をリスクにするか」を決める。

これで、損切りが実行されても、トレード全体の致命傷にはならない。 - 実際のトレードでテストする

小さな金額でルールを試してみて、心理的な抵抗感を確認する。

「思ったより感情が揺れない!」という感覚がつかめればOK。

損切りルールは“心理を無力化する魔法の数字”。

先に決めておけば、プロスペクト理論に邪魔されず、迷わず行動できるんだよ。

損切りラインの決め方(リスク管理の基本)

損切りルールを作ったら、次は具体的な損切りラインをどう決めるかだね。

ここを曖昧にすると、いざという時に感情に負けて損切りできなくなるから、数字で明確にしておくのが鉄則だよ。

損切りラインを決めるポイント

- 購入価格からの%で決める

例:買値から-5%、-10%など。

価格が一定%下がったら機械的に売るルールにしておくと、感情に左右されない損切りができる。 - ボラティリティに応じて調整する

株や銘柄によって値動きの幅は違う。

ボラティリティが大きい銘柄なら少し余裕を持たせ、安定した銘柄なら厳しめに。

こうすることで、むやみに損切りされず、でも大損も防げる。 - リスクリワード(損益比率)を意識する

例えば、損切り5%なら利確は10%に設定すると、リスクリワードは1:2になる。

これを意識すると、負けても小さく、勝てば大きく稼ぐトレードが可能になる。

損切りラインを決める流れの例

- 資金の上限と1回の損失リスクを決める(例:資金の2%)

- 銘柄のボラティリティをチェック

- 損切りラインを購入価格から何%下かで決定

- 利確ラインをリスクリワードに合わせて設定

これで、損切りと利確のルールが明確になって、プロスペクト理論による「損失を避けたい心理」に邪魔されずにトレードできるね。

損切りラインは“感情ブレーキ”を外す魔法の数字。

リスクリワードも組み合わせれば、無理せず利益を狙えるんだよね。

感情を排除するために指値注文を活用する

損切りラインを決めても、実際のトレードで手動で売ると心理が邪魔して決断できないことが多い。そんなときに強い味方になるのが指値注文。

指値注文で感情ブレーキを外す

- 損切りの指値注文(ストップロス注文)をあらかじめ入れておく

例:買値から-5%に指値注文を設定

→株価がその価格に達したら自動で売れるから、感情に負けることなし - 利確の指値注文もセット

リスクリワードを考慮して、利益確定ラインに指値を入れる

→「ここまで上がったら売る」というルールに沿った自動利確で、欲張りすぎを防げる

指値注文活用のメリット

- 心理の迷いをなくせる

損切りを先送りしたり、利確を迷ったりする心理バイアスを排除できる。 - 一貫性のあるトレードが可能

決めたルール通りに売買されるので、感情でブレない。 - プロスペクト理論の罠を避けられる

「損したくない」「まだ戻るかも…」という心理に飲まれず、合理的に損切り・利確できる。

指値注文は“心理的お守り”みたいなもの。

ルール通りに動いてくれるから、迷ったときも安心してトレードができるんだよね。

\ 指値注文で感情に左右されない仕組み /

損切りラインを設定

(例:買値から -5%)

利確ラインを設定

(リスクリワードを考慮)

株価がラインに達したら自動売却

「戻るかも…」という迷いを排除

決めた利益水準に達したら自動売却

「もっと上がるかも…」という欲を防止

心理バイアスに左右されない

一貫性のあるトレード

プロスペクト理論の罠を回避

〖まとめ〗プロスペクト理論を克服し、損切りで勝ち残る投資家へ

投資の世界で「損切りできない…」って悩むのは、決して判断力の問題じゃない。

プロスペクト理論や心理バイアスが、私たちトレーダーの頭の中で密かに行動を支配しているからだよ。

でも、ここで学んだ通り、心理に振り回されずにルールを作って徹底することで、勝ち残る投資家になれる。

そしてルールを作れば、心理の壁を突破しやすくなるよ。

- 損切りルールを決める

- 自分のリスク許容度やトレードスタイルに合わせて、損失を限定するルールを事前に決める。

- 「ここまで減ったら必ず売る」と決めることで、感情に流されず合理的に行動できる。

- 損切りライン・利確ラインを設定する

- リスクリワード比率を意識して、損切りと利確のバランスを取る。

- 例えば、損切り5%、利確10%とすると、勝率50%でもトータルで利益を狙える。

- 指値注文で感情を排除する

- 損切り・利確の指値注文をあらかじめ入れることで、迷いや不安に負けず、ルール通りにトレードできる。

- 「まだ戻るかも…」という心理に飲まれず、冷静に利益と損失を管理できる。

こうすることで、「含み損が怖くて売れない…」という心理を突破できる。

損切りは負けじゃない。

生き残るための戦略。

心理の罠に負けず、ルールで冷静に動くことが勝利の鍵!

この考え方を身につければ、プロスペクト理論に飲まれず、利小損大の罠にもハマらず、着実に資産を守りながら増やすトレードができるようになる。

ルールと指値を活用して、プロスペクト理論からくる心理に負けないトレードを目指していこうね!

ここまで読んでくれて、ありがとう!

当ブログ「つむトレ」では、株式投資やトレードにかかわる情報をいろいろ配信していきます。

また遊びに来て下さいね♪

では次の配信をお楽しみに♪

風雅なスイング投資家のつむぎでした!

まったね~♫ ♪

\ 合わせて読みたい /